by-Ravindra Sikarwar

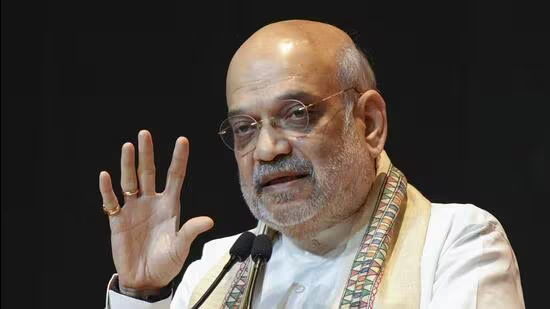

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में भारत में न्याय प्रणाली के लिए एक बड़े सुधार के तौर पर तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की घोषणा की है। ये कानून ब्रिटिश-युग के दंड विधानों का स्थान लेंगे और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाने जाएंगे। इन कानूनों का लक्ष्य देश की कानूनी प्रणाली को अधिक प्रभावी, न्यायपूर्ण और आधुनिक बनाना है।

नए आपराधिक कानूनों का विस्तृत विवरण:

ये तीन नए कानून हैं:

- भारतीय न्याय संहिता (BNS): यह कानून भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 का स्थान लेगा। इसमें अपराधों को परिभाषित किया गया है और उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है।

- बदलाव का फोकस: BNS का मुख्य ध्यान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और न्याय प्रदान करने पर है। इसमें कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया है जो पहले IPC में नहीं थे, जैसे कि संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग।

- राजद्रोह का उन्मूलन: सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक राजद्रोह (Sedition) के प्रावधान को हटाना है। इसकी जगह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों के लिए नए और अधिक स्पष्ट प्रावधान लाए गए हैं।

- सामुदायिक सेवा: छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को एक सजा के रूप में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य अपराधियों को जेल भेजने के बजाय समाज से जोड़ना है।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS): यह कानून दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 का स्थान लेगा। BNSS आपराधिक जांच, गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने और जमानत से संबंधित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करेगा।

- डिजिटलीकरण पर जोर: BNSS में पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें एफआईआर से लेकर चार्जशीट और यहां तक कि निर्णय तक, हर चरण को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने का प्रावधान है।

- समय-सीमा का निर्धारण: त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उदाहरण के लिए, फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है और कुछ मामलों में निर्णय सुनाने के लिए भी समय-सीमा तय की गई है।

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे गवाहों और आरोपियों को अदालतों तक भौतिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता कम होगी।

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA): यह कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। यह अदालत में साक्ष्य की स्वीकार्यता, प्रासंगिकता और प्रस्तुति से संबंधित नियमों को नियंत्रित करता है।

- डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता: BSA में डिजिटल साक्ष्य (जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल, चैट) को कानूनी रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। यह आधुनिक युग में साइबर अपराधों और डिजिटल लेनदेन से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण होगा।

- फॉरेंसिक साक्ष्य का महत्व: कानून में फॉरेंसिक साक्ष्य के महत्व को बढ़ाया गया है और इसे जांच का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।

सुधार का उद्देश्य और चुनौतियां:

गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना है, न कि केवल दंड देना। उन्होंने जोर दिया कि ये कानून गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर भारतीय लोकाचार और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हैं।

- उद्देश्य:

- न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना।

- नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना।

- आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी नई चुनौतियों का सामना करना।

- पुलिस जांच को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना।

- चुनौतियां:

- इन नए कानूनों को लागू करने के लिए पुलिस बलों, न्यायपालिका और वकीलों को व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

- डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास और इसे पूरे देश में लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में।

- कानूनों की व्याख्या और उनके अनुप्रयोग को लेकर शुरुआत में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं।

ये नए कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक मौलिक परिवर्तन लाने का वादा करते हैं। इनका सफल कार्यान्वयन ही यह निर्धारित करेगा कि क्या ये वास्तव में “न्याय का बड़ा सुधार” साबित होते हैं।